PROJECT

STORY

人事制度改革

MISSION

「日本でいちばんひとが育つ会社 」を

本気でめざす人事制度改革

本気でめざす人事制度改革

- 経営課題は、慢性的な人手不足と未来が見えない組織

—組織の未来を切り拓く:人事評価制度改革の舞台裏— - 「どうあるべきか」を探求する日々

—経営企画マンだからこそできる人事制度改革— - 「逆境こそチャンス!」私たちがめざす新たな未来

—日本でいちばんひとが育つ会社への挑戦— - 自己成長の扉を開く、新しい人事評価制度

—コンセプトは、「なりたい自分」になるための自律的キャリア開発— - 改革初年度より、めざましい成果!

—従業員満足度が急上昇!教育に熱心な会社に— - 2023年 栄誉ある大賞受賞!“学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード”

—産学連携の成功!キャリアデザインスキル習得プログラムが輝く— - 新たなステージへ CI(コーポレートアイデンティティ)再構築と社名変更の舞台裏

—「株式会社麦の穂」から「株式会社DAY TO LIFE」へ— - これからの挑戦「個人と組織が共に成長するエンゲージメントサーベイ開発」

—「人的資本経営」の実現、そして、世界が認める「日本でいちばんひとが育つ会社」へ—

STORY01

MEMBERS

-

上田 勝幸KATSUYUKI UEDA株式会社永谷園ホールディングス 経営戦略本部 グループ戦略人事部長

上田 勝幸KATSUYUKI UEDA株式会社永谷園ホールディングス 経営戦略本部 グループ戦略人事部長

株式会社永谷園 人事部長

CHAPTER 1

経営課題は、慢性的な人手不足と未来が見えない組織

―組織の未来を切り拓く:人事評価制度改革の舞台裏―

―組織の未来を切り拓く:人事評価制度改革の舞台裏―

厚生労働省から出される雇用動向調査によると、飲食サービス業や小売業における離職率の推移は、長年、他の産業に比べて高い水準にありました。さらに、スイーツブランドを主事業とするDAY TO LIFEでは、20代社員になると80%以上が女性(会社全体の男女比率は1:1)ということもあり、結婚や出産などのライフイベントを機に退社する社員も多く、慢性的な人員不足に陥っていました。こうした状況を改善しようと、上田は2017年3月に人事評価制度改革プロジェクトを立ち上げます。

「私がいちばんショックだったのは、会社を辞めていくスタッフに言われた、〝この会社では未来が描けない…〟という一言でした。やる気を持って入ってきた新入社員が、やる気を失って辞めていく。空いた穴を埋めるだけの人員補充ではダメだと、そのとき、強く思いました。」

2015年に銀行、ベンチャー企業、大手外食企業等を経て、転職してきた上田は、当時、経営企画室の室長として事業戦略の立案に携わっていました。「いかに強いビジネスモデルをつくり利益を確保するか、どうやって事業をスケールさせるかを突き詰めていくと、最終的には、“人”に行き当たります。つまり、従業員スタッフ一人ひとりの成⾧こそが、会社の成⾧エンジン。当時、当社には人事戦略が存在していませんでした。経営企画と人事を両輪で回し、経営と一体となった人事戦略を立案・遂行する必要がある。だから私が自ら手を挙げました。」

こうして上田は2017年、“人材”を最重要経営課題と位置づけ、社内に人事評価制度改革プロジェクトを発足させます。しかしながらこの時点では、まだ限られたメンバーによる小さな取り組みでしかありませんでした。

「私がいちばんショックだったのは、会社を辞めていくスタッフに言われた、〝この会社では未来が描けない…〟という一言でした。やる気を持って入ってきた新入社員が、やる気を失って辞めていく。空いた穴を埋めるだけの人員補充ではダメだと、そのとき、強く思いました。」

2015年に銀行、ベンチャー企業、大手外食企業等を経て、転職してきた上田は、当時、経営企画室の室長として事業戦略の立案に携わっていました。「いかに強いビジネスモデルをつくり利益を確保するか、どうやって事業をスケールさせるかを突き詰めていくと、最終的には、“人”に行き当たります。つまり、従業員スタッフ一人ひとりの成⾧こそが、会社の成⾧エンジン。当時、当社には人事戦略が存在していませんでした。経営企画と人事を両輪で回し、経営と一体となった人事戦略を立案・遂行する必要がある。だから私が自ら手を挙げました。」

こうして上田は2017年、“人材”を最重要経営課題と位置づけ、社内に人事評価制度改革プロジェクトを発足させます。しかしながらこの時点では、まだ限られたメンバーによる小さな取り組みでしかありませんでした。

CHAPTER 2

「どうあるべきか」を探求する日々

―経営企画だからこそできる人事制度改革―

―経営企画だからこそできる人事制度改革―

「もともと銀行出身であり、その後、ベンチャー企業、上場企業の経営企画・経理財務部門で働いていたので、財務や経理など数字からのアプローチは得意だったのですが、人事については組織戦略や等級制度の仕組みを構築したことがあるぐらいで、専門的な知識があるわけではなかったんです。

そんな人間が、20年以上続いてきたこの会社の人事制度を改革するのだから、中途半端ではいけません。情熱や行動力も大事ですが、まず『どうあるべきか』を大切に、人事の基本的な在り方を指し示し、さらに最先端の知識を兼ね備えた上で、革新的な改革案と戦略を掲げないと誰もついてこないでしょう。この先、形骸化するようなことがあってはならないのです。」

そこで、上田が辿り着いた結論は、コンサルタント会社に任せるのではなく、自分たちの手で作り上げ、“念い(おもい)を込めた制度設計”に拘るということでした。

上田はまず、正しい知識を元に改革を進めていくため、人事評価制度、採用マーケティングから人材教育、労務管理、そして最新の人事システムまで幅広い勉強を始めます。昼間は経営企画室の通常業務をこなしながら、夜間や通勤時間に、国の施策、人事戦略先進企業の研究を進め、専門講座にも通いました。そこで、見出した答えが、人事戦略の中核に〝キャリア教育(自律的キャリア開発の促進)”を置くことでした。

「資格の勉強だけでなく、数々のセミナーにも参加しました。そこで人脈も広がり、専門家の意見を聞きながら学ぶことができました。この時のご縁が、後の産学連携インターンシップに繋がることになります。

研究を進めれば進めるほど、“キャリア教育先進企業に変革することが、会社の経営課題の解決、そして事業成長につながる”という確信に変わっていきました。」

「“有言実行”のプレッシャーに耐えながらも、当時はワクワク感のほうが勝っていました。」そう上田は振り返ります。「私には絶対的な自信がありました。この会社は良くなる、必ず変われると。仲間にも恵まれ、各部署のトップにいる役員たちは尊敬できる人物ばかり。誰一人、自分の保身や力関係に左右されず、全員が“ただ、この会社を良くしたい”という純粋な思いのもと、このプロジェクトに賛同し、協力してくれました。もちろん意見が分かれたり、食い違ったりもしましたが、本質的に同じ方向を向くことができていたので、安心して議論ができました。」4人の役員が中心となり、新たな人事改革プロジェクト「MUGINOHO WORK-STYLE PROJECT」を立ち上げ、新人事評価制度のフレームワークが進んでいきました。

そんな人間が、20年以上続いてきたこの会社の人事制度を改革するのだから、中途半端ではいけません。情熱や行動力も大事ですが、まず『どうあるべきか』を大切に、人事の基本的な在り方を指し示し、さらに最先端の知識を兼ね備えた上で、革新的な改革案と戦略を掲げないと誰もついてこないでしょう。この先、形骸化するようなことがあってはならないのです。」

そこで、上田が辿り着いた結論は、コンサルタント会社に任せるのではなく、自分たちの手で作り上げ、“念い(おもい)を込めた制度設計”に拘るということでした。

上田はまず、正しい知識を元に改革を進めていくため、人事評価制度、採用マーケティングから人材教育、労務管理、そして最新の人事システムまで幅広い勉強を始めます。昼間は経営企画室の通常業務をこなしながら、夜間や通勤時間に、国の施策、人事戦略先進企業の研究を進め、専門講座にも通いました。そこで、見出した答えが、人事戦略の中核に〝キャリア教育(自律的キャリア開発の促進)”を置くことでした。

「資格の勉強だけでなく、数々のセミナーにも参加しました。そこで人脈も広がり、専門家の意見を聞きながら学ぶことができました。この時のご縁が、後の産学連携インターンシップに繋がることになります。

研究を進めれば進めるほど、“キャリア教育先進企業に変革することが、会社の経営課題の解決、そして事業成長につながる”という確信に変わっていきました。」

「“有言実行”のプレッシャーに耐えながらも、当時はワクワク感のほうが勝っていました。」そう上田は振り返ります。「私には絶対的な自信がありました。この会社は良くなる、必ず変われると。仲間にも恵まれ、各部署のトップにいる役員たちは尊敬できる人物ばかり。誰一人、自分の保身や力関係に左右されず、全員が“ただ、この会社を良くしたい”という純粋な思いのもと、このプロジェクトに賛同し、協力してくれました。もちろん意見が分かれたり、食い違ったりもしましたが、本質的に同じ方向を向くことができていたので、安心して議論ができました。」4人の役員が中心となり、新たな人事改革プロジェクト「MUGINOHO WORK-STYLE PROJECT」を立ち上げ、新人事評価制度のフレームワークが進んでいきました。

CHAPTER 3

「逆境こそチャンス!」私たちがめざす新たな未来

―日本でいちばんひとが育つ会社への挑戦―

―日本でいちばんひとが育つ会社への挑戦―

さあ、ここから!という矢先。2020年が始まってすぐに、新型コロナウイルス感染症による社会不安が広がりました。当社においては、主力となる「ビアードパパ」ブランドはテイクアウトが専門であったものの、他のカフェブランド等では営業を継続するのか、撤退するのか、という大きな決断を迫られる状況でした。働きたくても働けない、これから私たちはどうなるのだろう、そんな不安が会社全体を覆っていました。

「あの時は私自身も不安で、人事制度というより会社自体がどうなるか、誰にもわからない状況でした。従業員の不安を払拭するためにも、今こそ人事制度改革を一気に進めるチャンスだと考えました。」

上田が最初に手をつけたのは、退職者分析でした。離職の原因を突き詰めることで改革のヒントが見えてきました。一つ目が、女性社員が様々なライフイベントの中で、仕事を続けにくい現状であったこと。次に、男女関わらず、活き活きと働いている社員、退職する社員について調査をすると、〝キャリアビジョン(軸や目標)をもっているか否か”に大きな違いがあることがわかってきました。

上田は環境変化に対応するための経営計画を見直すなかで、エンゲージメント向上による組織力の強化(CI再構築・人事評価制度改革・教育制度改革)を挙げ、さらに会社がめざすべき旗として「日本でいちばんひとが育つ会社」と いうスローガンを掲げました。2020年には、親会社である株式会社 永谷園の経営陣に、当社の改革案についてプレゼンテーションをする機会を設け、見事、会社全体で推進していくべき公認プロジェクトとしてのお墨付きを得て、2021年度には最優秀賞を受賞することができました。

「社内プロジェクトは、立ち上げても知らないうちに消滅してしまったり、うまく機能しなかったりすることもあります。しかし、このプロジェクトはコロナ禍でも絶対にそうさせたくなかったので、会社として正式に認めてもらうことが必要でした。また個人的な気持ちだけで突っ走ってしまうと、周りの賛同が得られません。役員をはじめ各部署の責任者が、一緒になってつくり上げていくことが重要でした。」

「あの時は私自身も不安で、人事制度というより会社自体がどうなるか、誰にもわからない状況でした。従業員の不安を払拭するためにも、今こそ人事制度改革を一気に進めるチャンスだと考えました。」

上田が最初に手をつけたのは、退職者分析でした。離職の原因を突き詰めることで改革のヒントが見えてきました。一つ目が、女性社員が様々なライフイベントの中で、仕事を続けにくい現状であったこと。次に、男女関わらず、活き活きと働いている社員、退職する社員について調査をすると、〝キャリアビジョン(軸や目標)をもっているか否か”に大きな違いがあることがわかってきました。

上田は環境変化に対応するための経営計画を見直すなかで、エンゲージメント向上による組織力の強化(CI再構築・人事評価制度改革・教育制度改革)を挙げ、さらに会社がめざすべき旗として「日本でいちばんひとが育つ会社」と いうスローガンを掲げました。2020年には、親会社である株式会社 永谷園の経営陣に、当社の改革案についてプレゼンテーションをする機会を設け、見事、会社全体で推進していくべき公認プロジェクトとしてのお墨付きを得て、2021年度には最優秀賞を受賞することができました。

「社内プロジェクトは、立ち上げても知らないうちに消滅してしまったり、うまく機能しなかったりすることもあります。しかし、このプロジェクトはコロナ禍でも絶対にそうさせたくなかったので、会社として正式に認めてもらうことが必要でした。また個人的な気持ちだけで突っ走ってしまうと、周りの賛同が得られません。役員をはじめ各部署の責任者が、一緒になってつくり上げていくことが重要でした。」

CHAPTER 4

自己成長の扉を開く、新しい人事評価制度

―コンセプトは、「なりたい自分」になるための自律的キャリア開発―

―コンセプトは、「なりたい自分」になるための自律的キャリア開発―

上田が構築した新しい人事評価制度のコンセプトは、「なりたい自分」になるための自律的キャリア開発。キャリアデザインスキル、つまり、自分の力でキャリアを描き、行動し、どのようなことがあっても自ら軌道修正し前に進むことができる力と、「社会人基礎力の向上」により自発的な能力向上や精神的成長を促し、「なりたい自分」に向かって主体的に行動していく力を同時に伸ばしていく必要があります。

「女性はライフイベントを機にこの会社で仕事を継続することを諦め、プロパー社員のキャリアアップは店長止まり、部門長は他社からの転職組。この構造を変革しなくてはいけない、従業員が自らの夢を実現できる会社にしなくては、という強い思いがありました」と上田は言います。

「もう一つは多様性です。この制度は、全社員がキャリアアップをめざそうというものではありません。従業員一人ひとりの成長の定義は十人十色。それぞれの価値観を尊重し、それぞれの成長をサポートしようというものです。現場で働く従業員の要望を聞いていると、多様性を実感します。全員が管理職になりたいわけではないのです。人を指導することが好きな人もいれば、自分の技術を高めてスペシャリストになりたい人もいるし、海外で働きたい、独立したいとか、価値観も成長の定義も人それぞれ。だから会社の敷いたレールではなく、従業員一人ひとりの夢や目標に向き合える制度にしようと思いました。」

こうした2つの思いを背景に、従業員が自分の将来に希望を持ってキャリアを描くことができ、さらに結婚や出産、自身の病気や両親の介護などがあっても、仕事を継続できる制度ができあがりました。2020年6月、“Muginoho Career Path”制度(現DAY TO LIFE Global Career Path制度)がスタートしました。

「女性はライフイベントを機にこの会社で仕事を継続することを諦め、プロパー社員のキャリアアップは店長止まり、部門長は他社からの転職組。この構造を変革しなくてはいけない、従業員が自らの夢を実現できる会社にしなくては、という強い思いがありました」と上田は言います。

「もう一つは多様性です。この制度は、全社員がキャリアアップをめざそうというものではありません。従業員一人ひとりの成長の定義は十人十色。それぞれの価値観を尊重し、それぞれの成長をサポートしようというものです。現場で働く従業員の要望を聞いていると、多様性を実感します。全員が管理職になりたいわけではないのです。人を指導することが好きな人もいれば、自分の技術を高めてスペシャリストになりたい人もいるし、海外で働きたい、独立したいとか、価値観も成長の定義も人それぞれ。だから会社の敷いたレールではなく、従業員一人ひとりの夢や目標に向き合える制度にしようと思いました。」

こうした2つの思いを背景に、従業員が自分の将来に希望を持ってキャリアを描くことができ、さらに結婚や出産、自身の病気や両親の介護などがあっても、仕事を継続できる制度ができあがりました。2020年6月、“Muginoho Career Path”制度(現DAY TO LIFE Global Career Path制度)がスタートしました。

“Muginoho Career Path”制度(現DAY TO LIFE Global Career Path制度)は、社員がキャリアプラン申請し、〝なりたい自分〟を描く制度。スキルスコアシートで、成長やスキル・経験を可視化し、タレントマネジメントシステムで、社員の努力や評価などをすべてデータベース化。そして、ジョブローテーションで希望の部署に異動(或いは専門性を高めるため等のキャリアコース転換)し、「なりたい自分」を叶えます。

CHAPTER 5

改革初年度より、めざましい成果!

―従業員満足度が急上昇!教育に熱心な会社に―

―従業員満足度が急上昇!教育に熱心な会社に―

経営の根幹に関わる新しい制度がスタートし、全社全部署が一丸となって取り組めたことで、現場での大きなトラブルや問題もなく、従業員には好意的に受け入れられた様子でした。さらに驚くべきは、改革による影響が初年度からめざましい成果となって現れたことです。

改革初年度(2021年度)のキャリアパス申請者は98名(全社員の42%)を超え、実際に2名の従業員がジョブローテーション制度を活用して、自分の夢を実現できる部署へと異動しました。さらに労務環境も改善され、月の平均時間外労働は約9時間削減、有給消化率は21%増加しました。結果として、35%だった離職率は9.5%(事業閉鎖除く)にまで改善されました。また、厚生労働省より女性活躍推進企業に与えられる「えるぼし(3つ星)」に認定(現在、プラチナえるぼし取得申請中)。「学生が選ぶインターンシップアワード」では、インターンシップ初開催にも関わらず、645プログラムの上位10社に選ばれ入賞を果たし、第三者機関からの評価を獲得するに至りました。こうした影響もあり、新卒採用の応募数は、ここ2年で40倍に増加(2020年度〜2022年度)。驚くべき成果を挙げることができました。

改革初年度(2021年度)のキャリアパス申請者は98名(全社員の42%)を超え、実際に2名の従業員がジョブローテーション制度を活用して、自分の夢を実現できる部署へと異動しました。さらに労務環境も改善され、月の平均時間外労働は約9時間削減、有給消化率は21%増加しました。結果として、35%だった離職率は9.5%(事業閉鎖除く)にまで改善されました。また、厚生労働省より女性活躍推進企業に与えられる「えるぼし(3つ星)」に認定(現在、プラチナえるぼし取得申請中)。「学生が選ぶインターンシップアワード」では、インターンシップ初開催にも関わらず、645プログラムの上位10社に選ばれ入賞を果たし、第三者機関からの評価を獲得するに至りました。こうした影響もあり、新卒採用の応募数は、ここ2年で40倍に増加(2020年度〜2022年度)。驚くべき成果を挙げることができました。

-

上田様々な成果が出たのは良かったのですが、一番嬉しかったのは、従業員満足度調査にて“教育に熱心な会社”等教育分野に関連した項目が上昇し、2014年調査開始から過去最高の満足度となったことです。従業員に評価いただいたことで、正直、安堵しました。

-

湯浅新入社員については、応募数だけでなく意識の違いも鮮明です。多くの学生が入社前からしっかりと自分の夢や目標を持っていますし、これまでほとんどいなかった理系の学生も増えるなど、意外な変化もありました。これはスイーツブランドだから、ではなく、この会社で自分がどんな職務を担いたいかが明確だからこそですね。

-

谷川そうですね。やりたいことを実現するために入社してくる新入社員が多いので、多少の困難があっても逃げ出さずに乗り越えられるのだと思います。面談をしていても、強い意志を持っている人が増えたなという印象です。

CHAPTER 6

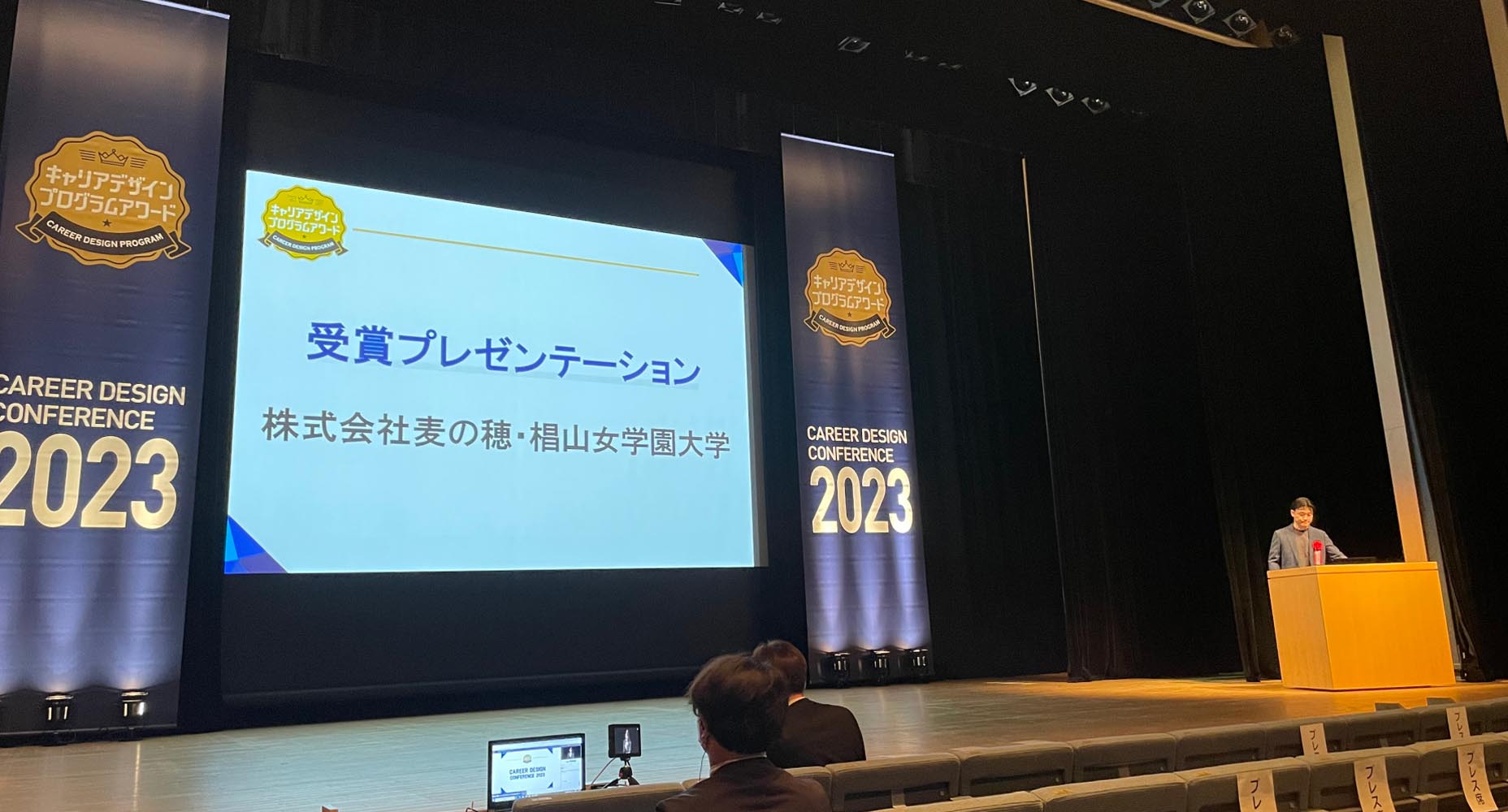

2023年 栄誉ある大賞受賞!

“学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード”

―産学連携の成功!キャリアデザインスキル習得プログラムが輝く―

“学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード”

―産学連携の成功!キャリアデザインスキル習得プログラムが輝く―

こうした取り組みは社外でも大きく評価され、2023年の「学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード」では栄誉ある大賞を受賞。インターンシップ開催2年目で2年連続の受賞。過去最多694社(770プログラム)の頂点となります。

評価されたのは、椙山女学園大学との連携プログラムである「産学連携による『キャリアデザインスキル習得プログラム』とキャリア形成のための『リアルな職場体験』」。大学で行うキャリア教育と当社のジョブローテーション制度を連携したプログラムで構成されており、店舗の現場体験から、営業企画、商品企画等のクリエイティブ部門にて実務が体験することができるプログラムです。“リアルな職場体験”はもちろんのこと、事前学習段階で当プログラムへの参加目的の理解や学生一人ひとりの「なりたい自分」を意識した具体的な目標設定を行うことや、事後学習でも複数の手法と適切なタイミングで、学生自身が納得できる熱意あるプログラムとして、学生から高い評価を得ることができました。

上田は受賞についてこう振り返ります。「このような栄誉ある賞をいただいたことは、我々にとって大きな自信につながりました。受賞が目的ではありませんが、キャリアデザインプログラムアワードをめざすことで、全部署が一つのチームとなり、取り組むことができました。 『日本でいちばんひとが育つ会社』をめざす当社と『トータルライフデザイン教育』を掲げる椙山女学園大学が『産学連携』し、企業と大学が足並みを揃え、参加してくれる学生のことを考え抜いて実行できたことが今回の結果に繋がったと思います。チームメンバーはもちろんのこと、関係者・参加学生の皆様に心から感謝いたします。これからもより良いプログラムを探求し、学生の皆様とともに、『なりたい自分になるための自律的キャリア開発』を促進していきたいと思います。」

評価されたのは、椙山女学園大学との連携プログラムである「産学連携による『キャリアデザインスキル習得プログラム』とキャリア形成のための『リアルな職場体験』」。大学で行うキャリア教育と当社のジョブローテーション制度を連携したプログラムで構成されており、店舗の現場体験から、営業企画、商品企画等のクリエイティブ部門にて実務が体験することができるプログラムです。“リアルな職場体験”はもちろんのこと、事前学習段階で当プログラムへの参加目的の理解や学生一人ひとりの「なりたい自分」を意識した具体的な目標設定を行うことや、事後学習でも複数の手法と適切なタイミングで、学生自身が納得できる熱意あるプログラムとして、学生から高い評価を得ることができました。

上田は受賞についてこう振り返ります。「このような栄誉ある賞をいただいたことは、我々にとって大きな自信につながりました。受賞が目的ではありませんが、キャリアデザインプログラムアワードをめざすことで、全部署が一つのチームとなり、取り組むことができました。 『日本でいちばんひとが育つ会社』をめざす当社と『トータルライフデザイン教育』を掲げる椙山女学園大学が『産学連携』し、企業と大学が足並みを揃え、参加してくれる学生のことを考え抜いて実行できたことが今回の結果に繋がったと思います。チームメンバーはもちろんのこと、関係者・参加学生の皆様に心から感謝いたします。これからもより良いプログラムを探求し、学生の皆様とともに、『なりたい自分になるための自律的キャリア開発』を促進していきたいと思います。」

『学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード』とは

学生の社会的・職業的自立に貢献したインターンシップやキャリア形成支援に係る取組を表彰するアワード。本アワードを通じて学生の職業観涵養を促進する効果的な取組を周知することで、プログラムの質的向上および実施企業数の増加を実現し、学生と企業のより精度の高いマッチングをめざします。

※「学生が選ぶインターンシップアワード」は、今回の第6回開催より「学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード」に名称を変更。

《主催》 『学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード』実行委員会

《後援》 経済産業省、厚生労働省、内閣府、文部科学省、日本経済新聞社、マイナビ(順不同)

《選考フロー》 企業・大学・団体から応募されたインターンシップについて、参加学生のアンケート調査などをもとに学生選考会による審査、有識者部会による審査を経て受賞法人を決定

※『学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード』の詳細はこちら(https://internship-award.jp/)

※「学生が選ぶインターンシップアワード」は、今回の第6回開催より「学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード」に名称を変更。

《主催》 『学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード』実行委員会

《後援》 経済産業省、厚生労働省、内閣府、文部科学省、日本経済新聞社、マイナビ(順不同)

《選考フロー》 企業・大学・団体から応募されたインターンシップについて、参加学生のアンケート調査などをもとに学生選考会による審査、有識者部会による審査を経て受賞法人を決定

※『学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード』の詳細はこちら(https://internship-award.jp/)

CHAPTER 7

新たなステージへ

CI(コーポレートアイデンティティ)再構築と社名変更の舞台裏

―「株式会社麦の穂」から「株式会社DAY TO LIFE」へ―

CI(コーポレートアイデンティティ)再構築と社名変更の舞台裏

―「株式会社麦の穂」から「株式会社DAY TO LIFE」へ―

人事制度改革5ヵ年計画の3年目である2023年度は、当初の計画通り、コーポレートアイデンティティ再構築と社名変更が検討されました。

「当社は、創業から25年近くになりますが、『麦の穂』が作られた当時の組織から事業成長の過程で株主及び経営者が数度変わり、組織体制が大きく進化しているなかで、ブラッシュアップされた現在の企業理念と、『麦の穂』という社名に託された想いに大きな乖離が生じていました。」そう上田が語るように、社名そのものが、企業理念が浸透しない理由であり、根本的な弱点となってしまっていました。そして、上田が考えるに至ったのが、事業内容・企業理念・社名に一貫したストーリーが必要であるということでした。つまりコーポレートブランディングの再構築が必要であり、この再構築によって企業価値のさらなる最大化に繋がると考えました。

それから、6ヶ月に渡り、執行役員4名で集中討議が行われました。①ビジョン = 企業の存在価値、②人材= 所属する価値、③商品 = 顧客への価値 の3つの方向性での経営課題をそれぞれ考え、「当社らしさとは何だろう」を突き詰めて議論を重ねました。

上田「当社の未来、10年後、50年後、100年後。自分たちがこの世にいなくなったとき、どのような会社になっているのか。スイーツメーカーとして、革新的なビジネスモデルを築き、感動創造の仕組みを売る企業になって、グローバルな人事戦略で注目される。当社が存在することで社会がどのように変わるのか。新しいビジネスモデルで流通の仕組み自体を作る企業になっていこうという流れが出てきました。」

そうした考えをもとに、新たに社名・企業理念が取りまとめられました。

VIEW

「当社は、創業から25年近くになりますが、『麦の穂』が作られた当時の組織から事業成長の過程で株主及び経営者が数度変わり、組織体制が大きく進化しているなかで、ブラッシュアップされた現在の企業理念と、『麦の穂』という社名に託された想いに大きな乖離が生じていました。」そう上田が語るように、社名そのものが、企業理念が浸透しない理由であり、根本的な弱点となってしまっていました。そして、上田が考えるに至ったのが、事業内容・企業理念・社名に一貫したストーリーが必要であるということでした。つまりコーポレートブランディングの再構築が必要であり、この再構築によって企業価値のさらなる最大化に繋がると考えました。

それから、6ヶ月に渡り、執行役員4名で集中討議が行われました。①ビジョン = 企業の存在価値、②人材= 所属する価値、③商品 = 顧客への価値 の3つの方向性での経営課題をそれぞれ考え、「当社らしさとは何だろう」を突き詰めて議論を重ねました。

上田「当社の未来、10年後、50年後、100年後。自分たちがこの世にいなくなったとき、どのような会社になっているのか。スイーツメーカーとして、革新的なビジネスモデルを築き、感動創造の仕組みを売る企業になって、グローバルな人事戦略で注目される。当社が存在することで社会がどのように変わるのか。新しいビジネスモデルで流通の仕組み自体を作る企業になっていこうという流れが出てきました。」

そうした考えをもとに、新たに社名・企業理念が取りまとめられました。

CHAPTER 8

これからの挑戦「個人と組織が共に成長するエンゲージメントサーベイ開発」

―「人的資本経営」の実現。そして、世界が認める「日本でいちばんひとが育つ会社」へ―

―「人的資本経営」の実現。そして、世界が認める「日本でいちばんひとが育つ会社」へ―

「成果がしっかりと数字に出たことは良かったと思います。従業員にも目に見えるカタチで環境が改善されていることを知ってもらえますし、会社としてもさらに推進していこうという気運が高まります。しかし、私としてはまだ道半ば。いや、半分もいってないくらいですね。10段階でいえば2です。なぜなら私は、『日本でいちばんひとが育つ会社』を本気でつくろうと思っているからです。私の人生をかけて実現するつもりです。」

そう語る上田に次なる目標を聞いた。

「まずは、キャリアデザインプログラムアワードでも高い評価を受けた産学連携モデルをさらに進化させ、産学連携共同開発という新たなステージに進みたいと考えています。従業員満足度調査を抜本的に見直し、個人と組織の成長を促進するエンゲージメントサーベイの開発にも取り組む予定です。さらに、『キャリア教育』と『社会人基礎力向上』といった重要な要素を中心に据え、よりアカデミックな視点から『社内教育制度』と『人事評価制度』を確立するため、全力を注ぎたいと考えています。

次に、“海外グローバル人材の育成”です。2022年度、日本、シンガポール、台湾を結ぶ交換留学制度を開始しました。

当社は世界各国で多くの店舗やパートナー企業を抱えています。これからは、これらの国々や地域と連携を深め、グローバルに活躍できる人材を育成する支援制度を展開することで、世界的なキャリア教育先進企業としての地位を確立したいと考えています!

そして、『HRテクノロジーを活かした人的資本経営』により、次世代人材の発掘・育成、事業部の人的資源を最大限活用する究極の人事制度を確立したい。私の一番の成果は、『経営と一体となった人事戦略』を根付かせたことにあると考えています。経営企画と人事が常に両輪となって会社の持続的成長につながるストーリーを描き、従業員の成長の場となるような人的資本経営をめざした人事評価制度を構築する流れが出来上がっています。

今後も、“人事”を科学的にアプローチし、従業員一人ひとりと徹底的に向き合い、個々の力を最大限に引き出す人材育成と、なりたい自分になるための自律的なキャリア形成支援に取り組み、“日本でいちばんひとが育つ会社”を本気でめざします。

これから出会う希望に満ち溢れた学生一人ひとりに、『あなたの夢を叶える場所はここにある。なりたい自分をカタチにし、共に未来を創造しよう』と言い続けたいです。」

2017年に始まった人事評価制度改革は、新型コロナウイルスという社会不安を乗り越え、大きく開花しました。けれども満開となるのはまだまだ先のようです。これからも、上田を中心とするプロジェクトチームの挑戦は続きます。

そう語る上田に次なる目標を聞いた。

「まずは、キャリアデザインプログラムアワードでも高い評価を受けた産学連携モデルをさらに進化させ、産学連携共同開発という新たなステージに進みたいと考えています。従業員満足度調査を抜本的に見直し、個人と組織の成長を促進するエンゲージメントサーベイの開発にも取り組む予定です。さらに、『キャリア教育』と『社会人基礎力向上』といった重要な要素を中心に据え、よりアカデミックな視点から『社内教育制度』と『人事評価制度』を確立するため、全力を注ぎたいと考えています。

次に、“海外グローバル人材の育成”です。2022年度、日本、シンガポール、台湾を結ぶ交換留学制度を開始しました。

当社は世界各国で多くの店舗やパートナー企業を抱えています。これからは、これらの国々や地域と連携を深め、グローバルに活躍できる人材を育成する支援制度を展開することで、世界的なキャリア教育先進企業としての地位を確立したいと考えています!

そして、『HRテクノロジーを活かした人的資本経営』により、次世代人材の発掘・育成、事業部の人的資源を最大限活用する究極の人事制度を確立したい。私の一番の成果は、『経営と一体となった人事戦略』を根付かせたことにあると考えています。経営企画と人事が常に両輪となって会社の持続的成長につながるストーリーを描き、従業員の成長の場となるような人的資本経営をめざした人事評価制度を構築する流れが出来上がっています。

今後も、“人事”を科学的にアプローチし、従業員一人ひとりと徹底的に向き合い、個々の力を最大限に引き出す人材育成と、なりたい自分になるための自律的なキャリア形成支援に取り組み、“日本でいちばんひとが育つ会社”を本気でめざします。

これから出会う希望に満ち溢れた学生一人ひとりに、『あなたの夢を叶える場所はここにある。なりたい自分をカタチにし、共に未来を創造しよう』と言い続けたいです。」

2017年に始まった人事評価制度改革は、新型コロナウイルスという社会不安を乗り越え、大きく開花しました。けれども満開となるのはまだまだ先のようです。これからも、上田を中心とするプロジェクトチームの挑戦は続きます。

プロジェクトの詳細や未来展望、当社で輝くプロフェショナル人材の紹介など、興味深い情報が『note』に掲載されています。ぜひ、ご一読ください!

採用note

㈱DAYTOLIFE 上田勝幸

「日本でいちばん〝ひと〟が育つ会社」を

本気で目指している会社です!

VIEW

「日本でいちばん〝ひと〟が育つ会社」を

本気で目指している会社です!